А

вы знали, что художники пишут стихи? Иногда эти стихи связаны с их картинами. И

сегодня я предлагаю провести маленькое исследование одного стихотворения и

одной картины А.П. Федотова и выявить какое же взаимодействие существует между

ними. Итак, познакомимся с художником подробнее.

Федотов

Павел Андреевич (1815-1852) является представителем синкретического реализма. П.А.

Федотов вышел из семьи военных и не

получил систематического художественного

образования. Он посещал

рисовальные классы Академии Художеств в 1834-1845 гг. Живописи обучался у

мастера батальной жизни. П.А. Федотов обучался в кадетском корпусе, где уже в 1830 г. был сделан унтер-офицером, в 1833 г.

произведен в фельдфебели и в 1833 г. окончил курс первым учеником. Но уже в

1844 году заканчивает свою военную карьеру и выходит в отставку.

До

середины 1840-х гг. пишет серию картинных зарисовок, акварельных батальных

сцен, карикатур, где в сатирическом виде изобличает нравы

социально-несправедливого общества.

Из

ранних произведений, можно назвать: «Бивуак лейб-гвардейского полка». Так в период 1830-х гг. и вначале 1840-х гг.

П.А. Федотов занимается преимущественно батальной живописью.

Вторая

половина 1840-х гг. характеризуется

портретными работами и графикой. Можно выделить художественную традицию

О. Домье, Хогарта. Также отметитм близость к идеям Греза, Фрагонара. Появляются

работы: «Утро обманутого молодого», «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста»,

«Сватовство майора».

Отдельно

можно выделить творчество 1850-х гг., когда появляются следующие работы:

«Зимний день», «Офицер и денщик», «Анкор еще анкор», «Игроки», «Вдовушка».

Будучи

разносторонне развитой личностью П. А. Федотов занимался и поэзией, сочиняя

стихи к своим живописным произведениям.

Почти

одновременно со «Сватовством майора» появляется стихотврное произведение,

которое дополняет и объясняет живописную работу. Здесь можно говорить о

взаимодействии живописного и поэтического творчества, где первое или второе

выступало первым в поиске тем, а затем перенесилось в поэтическое или соответственно

живописное творчество.

Назовем

основные стихотворные произведения П.А. Федотова: «Гусиное перо людей»,

«Картина «Свежий кавалер», «Пчела и цветок»», «Тарпейская скала», «Усердная

Хавронья», «Рацея», «К моим читателям», «Кот», «Садовники», «Тень и солнце»,

«Поправка обстоятельства, или женитьба майора».

Проведем

сравнительный анализ живописного произведения «Свежий кавалер» и одноименного

стихотворения. Познакомимся с данным стихотворным произведением.

КАРТИНА

"СВЕЖИЙ КАВАЛЕР, ИЛИ ГДЕ ЗАВЕЛАСЬ ДУРНАЯ СВЯЗЬ, ТАМ И В ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК -

ГРЯЗЬ"

Где завелась дурная

связь,

Людей порядочных

стыдясь,

Там их как можно

избегают,

Друзей под масть уж

подбирают;

Друзья под масть лишь

потакают;

За снисходительность же

их

Хозяин также должен в

них

Оправдывать их

заблужденья:

За снисхожденье -

снисхожденье.

Потом, боясь их

оскорбить,

Он не откажет разделить

И с ними то, что им по

нраву,

И так он нехотя отраву,

Сначала морщась, будет

пить,

Потом, привыкнув, находить,

Что этот яд не так

опасен,

Что ропот на него

напрасен,

И наконец, что знал за

грязь,

Уже полюбит, с ней

сроднясь,

И будет даже удивляться,

Как мог он этого

бояться.

Но между тем увидит сам,

Что он к порядочным

людям

Стал больше прежнего не

к масти,

В кругу их быть - уж род

напасти,

Упрека полны взоры их.

Тут, с горем убежав от

них,

Встревожив совесть, он

стремится

В разгуле страсти

позабыться,

И, упоенный, счастлив

он;

Тут совесть отыскала

сон.

И вот на поприще

разврата

Уж он далек, уж нет

возврата,

Расслабла совесть ото

сна,

От опьяненья, а она,

Бывало, тенью

неразлучной

Плелась за ним, как

страж докучный,

И берегла его от бед.

Но тень резка, коль ярок

свет.

Его же солнце вихрь могучий

Страстей, пороков черной

тучей

Затмил, как в сумраке

предмет;

Он мрачен стал - и тени

нет.

Так он один в потемках

бродит,

В потемках тень за ним

не ходит.

Победу празднуя, порок

Нахально носит свой

венок.

И если встретит вдруг

презренье,

Уж не раскаянье, а

мщенье

В душе порочной закипит:

К злодейству - шаг, коль

совесть спит.

1846

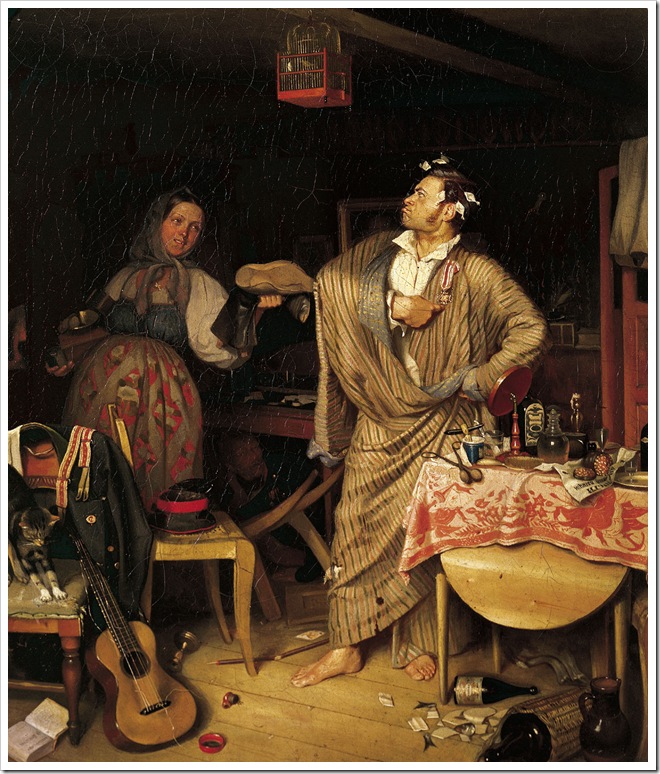

Представлено грязное помещение, в котором изображен

кавалер и кухарка. В качестве главного

персонажа можно выбрать персонажа «грязь», именно мусор, неприбранность, обилие

предметов расположенных не на своих местах занимают большее пространство и

являются говорящими в художественном образе. Кроме этого «грязь» можно

характеризовать как человеческие отношения, в пространстве художественного

образа представлено не только грязное помещение, но и показывается вся грязь и

ругань в человеческих отношениях между кавалером и служанкой. Персонаж «свежий

кавалер» являет собой человека, стоящего в утвердительном положении, с левой

рукой на боку, а правой указывая в сторону ордена, именно получение ордена

привело к беспорядку в помещении после того как кавалер отмечал его получение.

Название картины «Свежий кавалер» получает новую окраску. Представлен

новоиспеченный кавалер, который напротив, является совсем не свежим по своим

внешним и внутренним характеристикам. Его вид горделив и в тоже время жалок за

счет одежды, босых ног и непосредственно помещения, в котором он находится.

Персонаж «кухарка» показывает

необходимость починки сапог, и кроме того, кухарка, как человек служащий у

скоего хозяина при использовании метода дедукция, показывает свою роль, которая

характеризуется наведением порядка, чистоты, уборкой. Этого же в художественном

образе нет. Таким образом, в

художественном образе представлено высмеивание социального несовершенства в

обществе, его грязь окружающая в вещественном мире и в мире человеческих

отношений, несоответствие внутреннего ощущения и реального положения чиновника.

Что касается поэтического произведения, то здесь

стоит отметить характерную для стихотворения процессуальность, т.е. вербальный

текст визуализирует не момент, что характерно для живописного произведения где

представлен момент, наиболее ярко обличающий социальное несовершеннство, а

представлен процесс, который и приводит к таким последствиям. Об этом наиболее

ярко говорят следующие фразы:

«Где завелась дурная связь,

Людей

порядочных стыдясь…»,

«Друзей

под масть уж подбирают;»

«И

наконец, что знал за грязь,

Уже полюбит, с ней сроднясь…»,

«Но

между тем увидит сам,

Что

он к порядочным людям

Стал

больше прежнего не к масти…»

Данные строки показываю эволюцию героя, как человек,

будучи порядочным человеком опускается на дно общества, что происходит через

новых друзей, которы и совращают, опускают в яму разврата героя.

Вторую смысловую часть стихотворения можно

охарактеризовать проблематикой совести, которая возникает как следствие

деградации героя.

«Тут

совесть отыскала сон.

И

вот на поприще разврата

Уж

он далек, уж нет возврата…»

«Победу

празднуя, порок

Нахально

носит свой венок.

И

если встретит вдруг презренье,

Уж

не раскаянье, а мщенье

В

душе порочной закипит:

К злодейству - шаг, коль совесть спит.»

Данная часть показывает как совесть уходит на второй

план в момент нравственной и физической деградации героя. И этот факт открывает

путь порокам и злодействам, сдерживающий человека элемент – совесть уходит,

теряет свои позиции.

Таким образом можно сказать, что стихотворное

произведение являет собой процессуальное повествование о деградации персонажа,

который постепенно погружается в мир пороков, после того как его совесть теряет

свои позиции. Условно можно разделить стихотворение на две части: процесс

опускания героя по социальной лестнице в водовороте низких событий и процесс

потери связи со своей совестью.

Проанализировав живописное и поэтическое

произведение можно говорить о разности данных работ в следующем аспекте.

Живописное произведение являет момент, в то время как поэтическое произведение

показывает процесс становления того, результат который мы можем увидеть в

живописном произведении. Общим же

является задача данных произведений – обличение и высмеивание социального

несовершенства, деградации человека и его спускание по социальной лестнице, но

воплощаются они в разных формах.